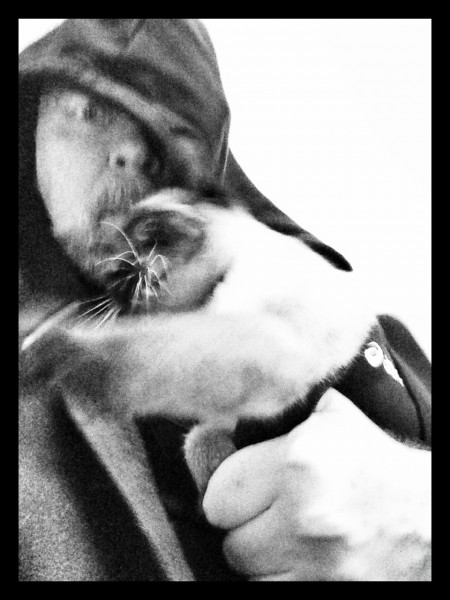

El quehacer del editor es solitario. O lo fue y ya no lo es. O uno quisiera que fuera pero ya no es posible. O es simplemente una quimera. Como en el caso de la lectura, que es cada vez más una actividad social. Como dice Bob Stein: nuestros nietos se sorprenderán cuando sepan que alguna vez leíamos solos y en silencio. Igual se maravillarán al saber que editábamos en soledad. Es extraño el cambio paradigmático. Para mí, encontrar la soledad siempre fue algo necesario. Sólo en la soledad podía reflexionar, leer, meditar, descansar, traducir, editar. En ese sentido, el aburrimiento estuvo ausente en mi vida. Excepto cuando no podía estar solo. Los “otros” interrumpían mis reflexiones. Rehuía las fiestas y aceptaba, si acaso, las reuniones. Sin embargo, con el tiempo me convertí en un ente social. Recuerdo cuando, en el pasado, desayunar, comer y cenar solo mientras leía el periódico, un libro o una revista, era una delicia. Pero llegaron esos aciagos tiempos en que, si alguien me veía hacerlo, se acercaba misericordiosamente a mí para sacarme de mi “soledad”. Mis espacios de recogimiento fueron desapareciendo hasta que llegó el momento en que estar solo era realmente difícil. Creo que esa fue la razón por la que mis estancias en el sagrado baño comenzaron a prolongarse. Allí estaba, al fin, solo, con un libro, el periódico o una revista en la mano. Tuve que aprender a leer y a escribir cagando o bien en medio del bullicio, sujeto a interminables interrupciones. Pareciera ser un chiste, pero no era infrecuente que, cuando me encontraban leyendo, se acercaran a mí a solicitar algo, ya que “no estaba haciendo nada”. Al menos, cagar era algo respetable. La lectura y la reflexión solas eran interpretadas como ausencia de actividad. Pero quizás soy raro. Conozco gente que lee con la televisión prendida. Cuando se las he apagado, creyendo que les hacía un favor, se levantaban a prenderla de nuevo. Detestaban el silencio. Yo he anhelado siempre el silencio. El silencio absoluto. Vivir en el Valle del Silencio, por ejemplo. No sé por qué, pero siempre fui sensible a los ruidos. Envidiaba la sordera de mi padre, que podía estar a mi lado leyendo su revista preferida “Der Spiegel” mientras yo escuchaba Black Sabbath, The Who o a los Doors a todo volumen con un maravilloso equipo de sonido monoaural de bulbos con una bocina de no menos de 14 pulgadas de diámetro. El fue cañonero en la primera guerra mundial. Fue allí donde perdió buena parte de su capacidad auditiva. Imagino que él no escucharía a los que pasan frente a mi ventana ofreciendo sus tamaaalesss oaxaqueeeeñooos calientiiiitoooos, ni al del paaaaaan (espero que jamás inventen un platillo que nos haga sufrir a los merolicos gritando priiiiiiii), entre otros. Afuera los pericos gritan, los perros ladran, los peces andan con su insoportable blu blu blu. Pichi y yo aquí andamos en silencio con los armoniosos acordes de AC/DC. ¡Yeah!