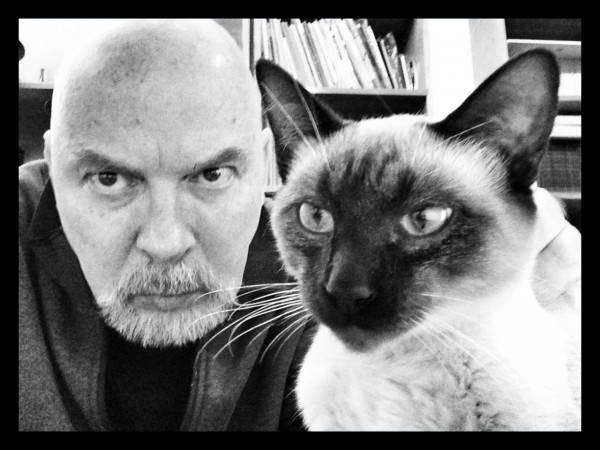

Una vez tuve un gato que se comió un manuscrito. No sé si odiaba los libros, o trataba de devorar lo que sus ojos no entendían. El texto, escrito cuidadosamente a mano, con pluma fuente, una Parker con remates dorados, describía las desventuras de un monje que, habiendo llegado al Nirvana, había descendido a las negras aguas de la politiquería mexicana en épocas de tristes recuerdos. Mi madre solía alimentar al gato con hígado de res cortado en forma de letras. Curiosamente devoraba antes que nada la Q. Aunque le acercaras la A o la R, buscaba la Q. Esa fijación nos intrigaba. Yo tenía también dos perros: un pastor alemán y un french poodle que eran sus íntimos amigos. Se acostaban a dormir espalda contra espalda y el gato se acurrucaba entre los dos. Solían cazar ratones juntos. Un día funesto, al regresar de la escuela me dieron la triste noticia: habían envenenado a mi gato. Se llamaba Bichi. Al Bichi le siguieron muchos gatos más. Todos siameses. El Bichi nació en la casa en nuestra ausencia, cuando nos fuimos de vacaciones a Acapulco a visitar a la “tía Altagracia”. Ella vivía en una humilde casa en las montañas. Allí vi por primera vez sumergir a una langosta viva en agua hirviendo. Horrorizado, escuché sus gritos de auxilio durante muchos años. Dormíamos en catres. Sufrí las inclemencias del sol, que me odiaba. Yo quería regresar. No supe por qué hasta que llegué a casa y encontré a nueve preciosos gatitos en un colchón. Mi padre me dio chance de escoger uno, uno solo. Los demás se los regaló al basurero. Irán a vivir con él, me dijo. Y yo, inocente, le creí. El Bichi era un tigre en pequeño. Todas las noches salía a cazar. Infinidad de historias fue hilvanando a lo largo de los años, hasta que desapareció. Fue mucho más tarde que entró a mi vida la Pichicuaza, una gatita siamesa que robaba cuanta moneda y joyas encontraba y que escondía debajo de la alfombra. Pero ella sólo comía sus croquetas. Detestaba el jamón, la carne o cualquier otra cosa que ponía en su plato. Podría haber sido una gatita vegetariana. Murió anciana legándome un sinfín de recuerdos e historias que llenarían tomos que aburrirían quizás al más contumaz amante de los felinos. Luego llegó el Pichicuaz. Pequeño y enclenque cuando entró a mi vida, o yo a la suya, se está convirtiendo en una fiera. A sus poco más de cinco meses ya está enorme. Y se dedica a cazar. Es la versión gatuna de Hannibal. Bueno, no. Lo sería si cazara gatos. Pero caza pájaros. Encontró una rendija por la que escapa al techo y de allí salta al árbol, el más grande de San Pedro de los Pinos. Diario regresa por las noches con su presa y allí, en las oficinas, la destaza. Deja un reguero de sangre y plumas. Lo que devora completa es su cabeza. El cuerpo lo deja allí, descuartizado. Luego viene a visitarme. Orgulloso. Con plumas en sus patas y en sus bigotes, que sigue relamiéndose. ¡Pichicuaz!, le grito. Pero no se inmuta y se acuesta en mi regazo y ronronea. Bueno, pienso, al menos no devora manuscritos, y lo acaricio. Hay muchos pájaros en el árbol. Estoy pensando seriamente ya no comprarle croquetas…