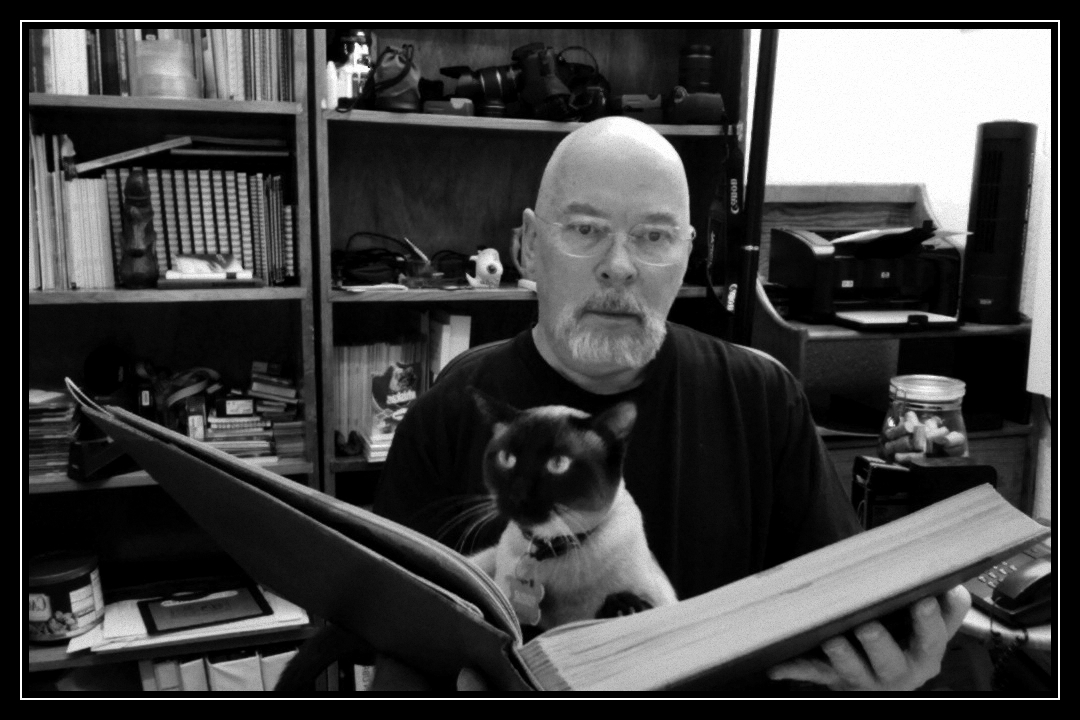

¿Cómo explicar la historia de un libro? No la del libro, sino la de un libro en particular. Porque eso es lo que hoy me pidió el Pichicuaz antes de irse a dormir. ¿La historia que cuenta el libro? No, replicó. No la historia de lo que las letras que contiene relatan, sino de sus hojas, de sus tapas. Para esto señaló un viejo libro que encuadernó mi padre seguramente a mediados del siglo pasado. Quedé un poco desconcertado. Sin embargo, a un felino no lo puedes mandar a dormir sin un buen cuento de las buenas noches. Así que interrumpí mis labores nocturnas, me recliné sobre mi asiento, tomé un sorbo de mi copa de whisky, y lo arropé sobre mi regazo. Este libro, comencé, es la suma de muchas historias. Para nacer, un autor tuvo que concebir su contenido con la esperanza de que un editor lo cobijara en las hojas que habrían de conformarlo. Al recibir el editor el texto, lo leyó con cuidado y luego pidió la opinión a otros. ¿Merecen acaso estas palabras ser inmortalizadas por las fibras de madera convertidas en papel? ¿Merecen, pues, vivir en un libro? La respuesta fue positiva. De tal suerte, inició el proceso de preparación de las palabras y, por tanto, del nacimiento del libro. Porque sin texto, aventuré, las hojas en blanco no serían concebidas como libro sino, más bien, como libreta de apuntes. Aunque ha habido excepciones. Mientras el texto transitaba por su propio camino para transformarse en una pieza tipográfica, ya se había determinado también el germen del contenedor. Es decir, sería tamaño media carta y se usaría un papel ahuesado, porque así eran las características de la colección de la que formaría parte. Pero debes saber, Pichi, que este libro nacería acompañado de muchos hermanos gemelos. Porque lo que nosotros hacemos aquí en Solar, es decir, publicar libros en tirajes muy pequeños, no se podía hacer en ese entonces. Nacerían pues muchos miles de hermanitos libros que serían muy parecidos en forma y contenido. Como puedes ver, la historia de este libro y de todos sus similares transcurrió sin muchos sobresaltos. Imprimieron los pliegos de papel ahuesado, los doblaron, los cosieron y los encuadernaron. Luego los distribuyeron en muchas librerías, y los lectores los adquirieron. Hasta aquí, la vida del libro podría parecerte aburrida. Pero la verdadera historia del libro, de este libro en particular, apenas iniciaba. Lo adquirió un abogado que vivía en la calle de Sonora, cerca del Parque México. El tenía una gran biblioteca. Así que el libro fue a parar a su mesita de centro de la sala, donde solía sentarse a leer con una taza de café negro caliente, sin azúcar, al lado. Sus manos, morenas y delgadas, abrieron el ejemplar y comenzaron a darle vuelta a las páginas. Siempre humedecía su dedo índice derecho antes de hacerlo. Por eso notarás leves manchas en la parte superior izquierda de cada hoja par. Al terminar su lectura del día, colocaba un separador allí donde se había quedado. Ese separador se convirtió en el mejor amigo del libro. Lo acompañó durante las largas horas en que permanecía solo en el mismo lugar en que el abogado lo había dejado. A veces, sin embargo, una persona llegaba a limpiar la mesita en que se encontraba. Lo hacía con un trapo húmedo. Eso hizo que poco a poco la contratapa fuera adquiriendo manchas de humedad. Por otro lado, si bien era un libro cosido, el pegamento del lomo se fue craquelando. No era de buena calidad. Al llegar a la mitad más o menos de su lectura, el abogado comenzó a forzar la apertura del lomo para poder leer con comodidad. Al terminar de leer, cerró el libro, suspiró satisfecho y lo colocó en uno de sus libreros. Allí permaneció hasta que uno de los sobrinos del jurista se encontró con él en la biblioteca. Lo tomó para hojearlo cuando, por una ventana, su hermano se asomó y le lanzó una piedra. La reacción del niño fue arrojarle el libro que voló por los aires y acabó sobre un matorral en el jardín de la casa. Para su mala suerte, en ese momento la esposa del jurisconsulto regaba una maceta en el piso de arriba, de manera que el agua comenzó a escurrir y no pocas gotas impregnadas de tierra cayeron sobre el libro semiabierto. Allí quedó el ejemplar el resto del día. El sol brillaba, así que comenzó a secar las hojas, y a deformarlas. Fue el perro quien por la tarde lo encontró. Lo tomó entre sus fauces, jugó un rato con él, arrancándole unas hojas, hasta que el abogado llegó y con gritos de indignación fue a salvar al maltrecho libro. Recogió los pedazos de hojas regadas sobre el pasto y lo llevó al interior de su casa. Trató de armar el rompecabezas, pero pronto se dio por vencido. Cuando, al día siguiente, fue a la librería para comprar otro ejemplar, le dijeron que se había agotado. Así que decidió rescatarlo. Lo llevó entonces con mi padre, que era encuadernador. Vio el maltrecho ejemplar como un médico observa a su paciente y dio su diagnóstico: el libro podría ser salvado. Seguía acompañado, por cierto, de su separador, también deteriorado por las circunstancias. Al sentirse entre los dedos de mi padre, el libro suspiró tranquilo. Intuía que estaba en buenas manos. Y se dejó llevar. Lo desencuadernaron por completo. Es decir, le quitaron las tapas, el pegamento, los hilos que sostenían juntos los pliegos. Las hojas rotas las volvieron a armar y pegaron los pedazos con un pegamento y papel especial. Las hojas mojadas y deformes fueron humedecidas y prensadas de nueva cuenta. Luego volvieron a coser unos pliegos con otros. Les aplicaron pegamento, cabezal y, finalmente, dotaron al libro reconstruído de una nueva cubierta hecha con cartón, keratol y terminado en media piel. Doraron el título y nombre del autor en el lomo y en el frente. El libro quedó mejor que nuevo. Al recogerlo, el abogado quedó más que complacido y lo regresó a su amplia biblioteca, donde ocupó un lugar especial. Hasta que el letrado murió de un infarto. Sus herederos vendieron su biblioteca. Pero algunos ejemplares se los llevaron a mi padre en agradecimiento por el cuidado que había puesto en los libros del finado jurisperito que había amado tanto sus libros que había gastado parte de su fortuna en su adquisición y encuadernación. Es así como hoy ese libro está aquí, conmigo. En mi librero. Aún acompañado de su inseparable separador. ¿Ahora sí quieres que te lo lea? Para cuando dije esto último vi que los ojos del Pichi estaban cerrados y, él, profundamente dormido. No sé hasta dónde se quedó en el relato, pero ya mañana podrá leerlo en todo caso en Facebook, que para eso está. ¿No?

Historia de un libro. Pero no del contenido, sino del contenedor…